作者:藍丞弘(IAANLP專任講師)

那天,我只不過請他收一下玩具……

這是一位朋友分享給我的故事:

「你可不可以聽話一點?玩具說好要收,為什麼又丟得到處都是?」

我大聲地、甚至帶著一點怒氣說出口,而我六歲的兒子愣了一下,低下頭,默默走進房間。沒哭、沒回嘴,關上門。

那一瞬間,我突然心一緊。

這不就是我小時候的樣子嗎?

為了不要讓爸媽失望,總是立刻道歉、乖乖配合,但內心其實委屈、孤單、又無處可說。

聽了這個故事,我開始重新理解一件事:

我們在日常對話中展現出的反應,不只是單純的溝通習慣,而是從小延續至今的「防衛姿態」,它藏著我們怎麼看待自己的方式、也影響我們怎麼對待孩子的作為。

防衛姿態是什麼?為什麼值得你花時間認識?

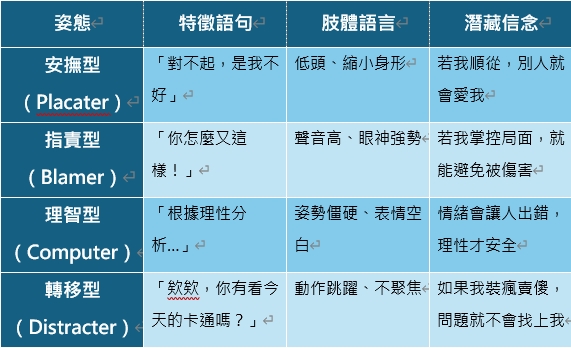

美國家庭治療大師Virginia Satir提出了一套深具洞見的觀察:當人處在壓力下的時候,會進入四種典型的「防衛姿態」,每一種姿態看似不同,實則都源自同一種理由——「保護自己」。

這四種姿態分別是:

我們以為自己只是在說話,但其實早就穿上了從小練就的「情緒防護衣」,保護著那個怕失敗、怕失望、怕被拋下的自己。

親子對話中的既視感:你看到的,是孩子的行為;你沒看到的,是他為了生存正在扮演誰

當你對孩子說:「你怎麼那麼懶惰,寫功課一點動力都沒有!」

孩子可能靜靜地說:「對不起,我下次會努力」——你以為他懂了,其實他只是在學「安撫」。

或者他爆氣回你:「你根本不了解我!」——他在演「指責」。

又或者他突然說:「媽媽你知道非洲象的耳朵有多大嗎?」——別懷疑,他不是轉移話題,他是在保護自己。

這些都不是壞孩子的表現,而是防衛姿態啟動的訊號。

如果我們只能「矯正行為」,卻無法「理解姿態背後的需求」,那我們就會一再錯過孩子正在傳遞的「求救訊號」。

孩子可能靜靜地說:「對不起,我下次會努力」——你以為他懂了,其實他只是在學「安撫」。

或者他爆氣回你:「你根本不了解我!」——他在演「指責」。

又或者他突然說:「媽媽你知道非洲象的耳朵有多大嗎?」——別懷疑,他不是轉移話題,他是在保護自己。

這些都不是壞孩子的表現,而是防衛姿態啟動的訊號。

如果我們只能「矯正行為」,卻無法「理解姿態背後的需求」,那我們就會一再錯過孩子正在傳遞的「求救訊號」。

三步驟練習:讓你從反射動作走向真誠連結

1. 察覺你的姿態

回想某一次你對孩子發火或情緒波動的對話,問自己:

我當下說了什麼?

我的身體有什麼反應(眉頭皺起?音量升高?手插腰?)

我這樣說,是為了「讓他服從」,還是「避免他失望」?

這一步,可以讓你從無意識的反應切換成「有選擇的我」。

2. 看懂孩子的姿態

下一次孩子說:「反正我永遠都做不好啦」,請不要急著說:「不要這樣想嘛」。

而是停下來,溫柔地說:

「我聽到你這樣講,感覺你是不是覺得很挫折?你想要讓我看到你有多努力,對嗎?」

你會發現,孩子眼神變了。

因為他不是被責備、被糾正,而是被理解。

3. 示範「身心一致」地溝通,做給孩子看

所謂身心一致(Congruent),是Satir理想中的溝通模式,一種情緒、語言、肢體一致,既不討好也不責備,而是清楚表達需求與感受的方式。

比如說:

舊版:「你又忘了交作業,你到底有沒有長腦袋啊!」

⇒ 升級版:「我很擔心你這樣會影響學習,但我更想知道,這背後是不是有什麼你沒說出來的困難?」

舊版:「對不起啦,我會注意,不會再罵你了……」

⇒ 升級版:「我剛才有點激動,因為我真的很在乎你的學習,也許我們可以一起找出更好的方法?」

這樣的練習,不只是對孩子的示範,更是對你自己說:「我有能力改變我的對話習慣」。

回想某一次你對孩子發火或情緒波動的對話,問自己:

我當下說了什麼?

我的身體有什麼反應(眉頭皺起?音量升高?手插腰?)

我這樣說,是為了「讓他服從」,還是「避免他失望」?

這一步,可以讓你從無意識的反應切換成「有選擇的我」。

2. 看懂孩子的姿態

下一次孩子說:「反正我永遠都做不好啦」,請不要急著說:「不要這樣想嘛」。

而是停下來,溫柔地說:

「我聽到你這樣講,感覺你是不是覺得很挫折?你想要讓我看到你有多努力,對嗎?」

你會發現,孩子眼神變了。

因為他不是被責備、被糾正,而是被理解。

3. 示範「身心一致」地溝通,做給孩子看

所謂身心一致(Congruent),是Satir理想中的溝通模式,一種情緒、語言、肢體一致,既不討好也不責備,而是清楚表達需求與感受的方式。

比如說:

舊版:「你又忘了交作業,你到底有沒有長腦袋啊!」

⇒ 升級版:「我很擔心你這樣會影響學習,但我更想知道,這背後是不是有什麼你沒說出來的困難?」

舊版:「對不起啦,我會注意,不會再罵你了……」

⇒ 升級版:「我剛才有點激動,因為我真的很在乎你的學習,也許我們可以一起找出更好的方法?」

這樣的練習,不只是對孩子的示範,更是對你自己說:「我有能力改變我的對話習慣」。

這不只是親子技巧,而是人生課題的修煉

Satir的核心精神之一,就是「每一種行為背後,都有正向的意圖。」

當你開始理解防衛姿態,你也會發現,我們身邊的人從來不會故意刁難,而是他們也在用最熟悉的方式,試圖保護最脆弱的自己。

結語:學習真誠表達,就是好好做自己

當你開始理解防衛姿態,你也會發現,我們身邊的人從來不會故意刁難,而是他們也在用最熟悉的方式,試圖保護最脆弱的自己。

- 在情感關係裡:

當伴侶吵架時,你再也不是那個「一直退讓直到內傷」的角色,也不必是那個「咆哮才能被聽見」的人。

你可以溫柔又堅定地說:「我真的很在意這件事,我需要你聽我說,因為這段關係對我很重要。」

這就是身心一致的溝通。

- 在職場裡:

防衛姿態也存在於每一場會議裡:

理智型主管總說「看資料講話」,卻讓團隊冷掉;

指責型老闆慣用「究責管理」,讓員工越來越害怕發聲;

安撫型員工總說「我可以加班」,卻越來越厭世。

開始練習身心一致地對話後,你會發現,有時候誠實說出:「我有些壓力,我需要找人談談」,確實可以幫你認清問題的癥結,進而打通解決問題的道路。

結語:學習真誠表達,就是好好做自己

你不需要永遠都當「好爸爸」、「好媽媽」、「好伴侶」、「好主管」,你只需要回到那個最真實的你——願意理解自己,也願意看懂他人的你。

當你能看見孩子用「你都不懂我」來表達怒氣,其實在傳達「我怕你不愛我」的恐懼;

當你能看懂自己「我再忍一下就好」的妥協,其實在傳達「我怕破壞這段關係」的焦慮,

那麼,你便不再是過去身心不一致的你,

而是一位正在學習自由地愛,自由地表達,好好誠實做自己的你。

當你能看見孩子用「你都不懂我」來表達怒氣,其實在傳達「我怕你不愛我」的恐懼;

當你能看懂自己「我再忍一下就好」的妥協,其實在傳達「我怕破壞這段關係」的焦慮,

那麼,你便不再是過去身心不一致的你,

而是一位正在學習自由地愛,自由地表達,好好誠實做自己的你。